インスパイアされたプロフェッショナルの姿勢

さあ、自分も始動するぞ!

と、鼓舞する縁に恵まれました。

この必然とタイミングに感謝!

中島剛さん

YAMAHAで、ピアノを習う娘にもプロの演奏を・・という思いもあって、

8/27に行われた、

聞きに行きました。最前列かぶりつきです。

思わず聞き入っていました。

奏者の集中した顔を見ながらというのは、こちらもシンクロしてしまいます。

クラッシックも素敵でしたが、

グッときたのは、オリジナル曲。

須佐の美しい自然が目に浮かぶように音色が入り込んできました。

自分的には、頭の切り替えができる、本当に良い時間を過ごせました。

感謝!

タイミング

復興支援のライブとしては、ちょっと早い時期とも思えるタイミングでしたが、

メッセージを送った高校生の思いに応えたい気持ちと、

ご本人のあけられるスケジュールという都合もあります。

タイミング以外でも、

そもそも、音楽を聴く余裕などないという方もおられるでしょう。

又、音楽を聞く習慣のない方にとっては、コンサート自体どうでもいいことかもしれません。

そういうことを、中島さんご本人も、事務局も十分わかった上でこの度のコンサートは行われています。

「少しの方でもいい」

「少しでも元気になれるのなら」

「少しでも、復興の疲れを癒せるのなら」

そんな思いは、十分に伝わってきました。

実際、まさにこれから、復興してゆこうとしているのです。

そんなタイミングで、1人でも多くの方の、気持ちのきっかけになるのなら、

今こそベストなタイミングだと私は思いました。

コンサート後うちへお食事に。

事務局の方と来られました。

色々なお話をさせて頂きました。

真面目なお人柄というのが一層伺え、

須佐に対し、本当に気を置いてくださっていることを嬉しく思いました。

今まで、7回も須佐に来られているのに、

お話する機会はありませんでしたが、

演奏といい、人柄といい、気がつけば、ファンになっていました。

オリジナル曲「海」。よかったですね~、

自分の中では、めちゃめちゃ胸に刺さりました。

聞けば、CD化していないとのこと。(残念)

先ずは、ほかのCDから聞かさせて頂こうと思います。

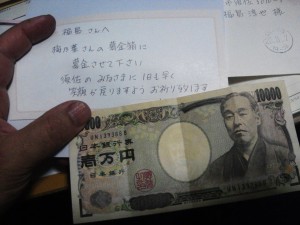

会場に来られていた知人から聞いた話で、

ご本人に伺ったのですが、

浅倉大介さんとも親交があるということで、

何やら、演劇を通してお仕事をされたとか。

音楽業界ってジャンルを超えてつながっているもんなんですね。

クリエイティブな世界には、本当に純粋さ、音楽に対するハングリーさが必要だということ。

それでも、結果が出る出ないは別の話。

ジャンルを問わず、音楽業界の厳しさは、共通の話。

それに最近、よく耳にします。

音楽をやられている方々の純粋さは、本当に凄いと感じます。

プロであれアマチュアであれ、音楽を通して、人の心とコミュニケーションをしようとする方々。

その熱い思いを聞く機会が、個人的に最近多いのは、

きっと、意味があるのだろうと、

私の中でも何か、感じるものがありました。

被災1ヶ月を過ぎ。。。

夏のお盆を挟んだ、この1ヶ月というもの、

お店としても大きな痛手でした。

幸いにして店舗は無事ですが、

スタッフ、仕入先(漁師・事業者)の被災のため、

十分な対応ができず、お断りした話も多く、

又、道路事情・雨天による通行止めは、仕出しの配達が不可能なため、お断りしたり、

団体予約のキャンセルにもつながりました。

須佐湾に堆積した土砂のために、今期の活きウニの提供は、全面滞ってしまいました。

あまちゃんの効果もあって、少しづつ人気の出てきた「活きウニ」。

もうシーズンは終わります。(普通の板ウニと違いますので)

小さな飲食店ですから、

正直、売り上げ的には、大打撃です。

予定していたキャッシュ・フローなどぶっ飛び、

事業計画そのものも、練り直しは当然です。

そんな状況に対応してゆかねばなりません。

プロの音楽家から受けた刺激もあり、

思う所もあって、水曜日の休みは、

家族サービスをついでに、

益田市のノブにランチに行ってきました。

Restaurant BONNE-MAMAN NOBU

思わず、ニヤけてしまったノブでのランチ。

気になった料理を2点

美味いですね~。

牛蒡のスープは個人的にも好きなんですが、

格別でした。

牛蒡はしっかり主張しています。それでいてバランスのいいスープ。

ノブらしいメインの肉料理です。

野菜の種類・調理法・使い方にシェフのこだわりが表れています。

ナス・ピーマン・とうもろこし・ソーメンウリらが生です。

ちょっとびっくり!

サラダナスってシロモノがあるそうです。

オクラ・インゲン・長芋などの絶妙な火入れ。

どれも食感が生きてて、歯ごたえの違いも楽しめる野菜の数々。。。

ほとんどが自家栽培。

みずみずしさが本当にそのまんま皿の上にあります。

野菜が生きていると感じる点でも、

活イカを出すうちのお店にとって刺激的です。

いつもながら、料理は美味しく、気持ちの良いサービスに感心・満足させられたのは言うまでもないのですが、

素材(特に野菜)の扱いと盛り付けや料理の構成にシェフの熱い思いが伝わってきます。

素材や料理に対する純粋さ、それに対するハングリーさ。

そこで受けた刺激は、中島さんと同じものでした。

思わず、そこにニヤけてしまいました。

料理を通して、人の心とコミュニケーションしようとしているシェフ。

私の中にあった立ち位置を再確認するには、十分な刺激でした。

ありがとうございます。

お土産に、はんだ牛蒡をいただきました。

思いがけず嬉しかったのですが、

これが又、インスパイアの種に。。。

自然栽培「はんだ牛蒡」

シェフが気に入って農家から直送で仕入れている「はんだ牛蒡」。

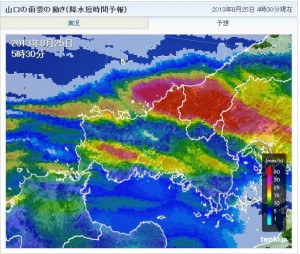

実は、この度の島根県の豪雨で被災の大きかった地(島根県江津市桜江)で作られているそうです。

ノブで教えて頂き、

帰ってから、この「はんだ牛蒡」を調べて、またしても感銘を受けました。

自然栽培への取り組みも、相当勇気が必要だったと思いますが、

目先にとらわれず、信念に準じた取り組み方。

ブログには、ぶっちゃけて思いを綴っている生産者の本音が見られました。

小手先のマーケティング、農家への助成金によって姿勢そのものがブレることを良しとせず、

自らの手と責任で、工夫し切り開いていらっしゃいます。

特に、感心したのは、

牛蒡の特性というより、

土壌の特性を作り上げた洪水の多い土地柄において、

「洪水との共生」を一生のテーマと公言されているというところです。

島根県江津市桜江というところにあります。

大きな江の川沿いにある桜江は、川が運んできた肥沃な土壌が堆積されています。・・・・

ユンボでゴボウの横を掘ったところです。

見えづらいかもしれませんが、50〜60cm掘っても地層の変化はありません。

そして見事なまでの砂壌土。

以前、反田氏が可能な限り掘り下げたけど何m掘ってもずっと同じ土だったそうです。普通なら数十センチ掘れば赤土や固い粘土層が出て来たり、川沿いだったら石がゴロゴロ出て来たりするのもですが、こういうのは見たことがありません。

ここまで堆積されたということは並大抵の水量ではないことは想像に難くありません。「洪水と共存」との言葉通り、毎年のように洪水被害のある土地なのです。

しかも洪水とは簡単には言えないようなスケールの大きい洪水です。

行けば驚くと思いますが川を渡る橋が非常に高く、畑に立ちながら20m以上も高い所を指差して「あの辺まで水があがりますよ」というほど。もちろん田畑は完全に水没して水面から竹が見えるくらいという状況になると言います。

日本でそういうところがあるなんて知りませんでした。洪水は農業経営に致命的なダメージを与えかねないけど、その洪水が上流の土や砂だけでなく山の腐植という恩恵を運んでくれたものでもあります。

その土地の自然や環境としっかりと向き合い、人と自然がともにつくりあげていく。

そういう姿勢で作物をつくるということが自然栽培の一つの姿であると思うのです。そういう意味で、反田氏の「洪水と共存」という決意が見事に表れているのが

「はんだ牛蒡」だと思うのです。(蒜山耕藝さんのブログ より)

須佐湾の今後

この話を通して、

すぐに浮かんだのは、今回須佐で被災影響のあった「須佐湾」のことです。

土砂が堆積し、今年度の潜り漁に関しては、絶望。

サザエ・アワビ・ウニ・・など死滅するまでのことはないですが、

漁はできず、藻場も土砂をかぶっています。

環境的にも危惧はありますが、

その一方で、個人的に(現在は)不謹慎ですが、楽しみにしていることがあります。

今回、災害にあった須佐の地の大半の土壌は、

須佐層群と呼ばれるいわゆる土の堆積地です。

弥富地区などは田万川カルデラを生成する岩石の地です。

須佐川に流れ込む、上流の土砂崩れの土はほとんど赤土です。

赤土の赤は、鉄分を多く含んでいます。

その鉄成分が、一気に、海に流れ込んだのです。

海の森をつくる会の立ち上げ時は、

この鉄での藻場再生も大きなテーマでしたから、

これだけの鉄成分の海への流入だけ考えると、

めちゃくちゃ大きなカンフル剤です。

昔から、漁師の間では、大水の後は、豊漁になると言われています。

山間部の腐葉土に含まれる肥沃な栄養と一緒に鉄分が多く流出することで、

沿岸部の生態系が変化するからですが、

今回堆積した土砂は全てが栄養というわけではありません。

この度は特に、須佐湾内海を覆い尽くしています。

多少の大水とは規模が違います。

いつから、どの程度、海中の環境がもとに戻ってゆくかはわかりませんが、

更に、漁ができないことは、漁師には、経済的に大打撃ですが、

環境に対して、漁師達はどこか楽観的です。

感覚的に、循環し、育ってゆく自然のすごさを知っているかもしれません。

こういう、自然の中で共生してゆく生業。

そして、それをお客様に提供するお店の立ち位置と使命感。

はんだ牛蒡生産者の方の姿勢を知ることで、

より、自分とお店の立ち位置を再考するきっかけとなりました。

音楽家、料理人、自然栽培生産者それぞれのプロフェッショナルの姿勢に、

被災から1ヶ月たった、今このタイミングで触れたこと、必然に、

感謝!

事業への集中の仕方をより進化させ、

本来の使命に傾倒してゆこうと思います。

被災からの復興作業は、まだまだ、続きます。

台風シーズン到来によって、気も抜けません。

多大なご支援を須佐は頂いて進んでいます。

それを見守りつつ、

頑張ってゆきます!