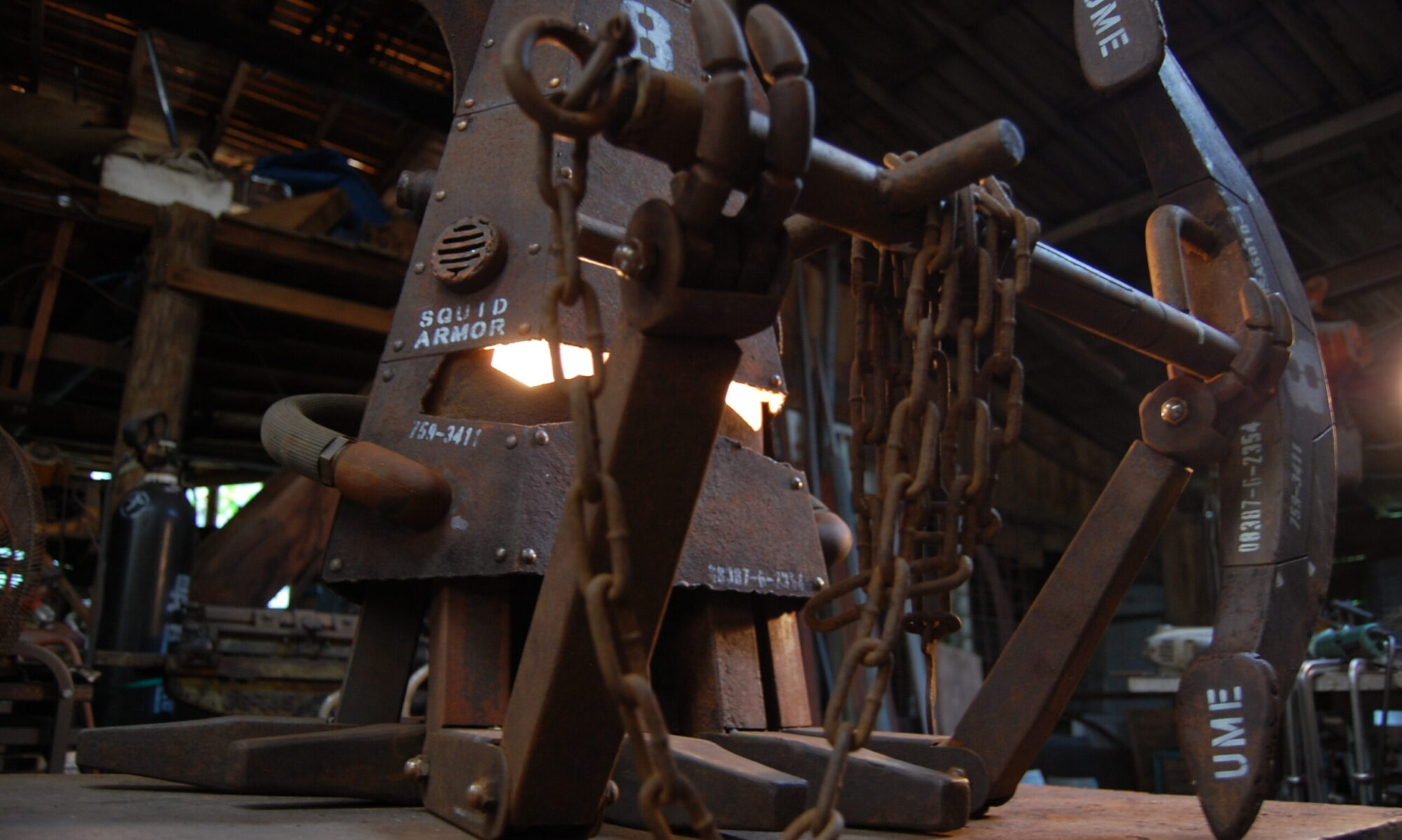

イカ醤油、仕込んでます。

こんにちは、梅乃葉店長です。

うちのお店、活イカを日々さばいてると、今更ながら、不思議と「これ、まだ何か使えるんじゃないか?」って部位に出会うんですよ。

普通は、もう全部捨てちゃう部分。工場なら秒で廃棄行き。

でも、活イカ専門店って、どうしても毎日“一杯単位でまるごと扱う”から、部位ごとの状態が自然と目に入ってくるんです。

「この内蔵、酵素めちゃくちゃ活きてるな」とか、

「この皮、香りが意外にいいな」とか、

「いや、このタイミングのこの部位はクセ強すぎるからやめとこ」とか。

気づけば、仕分けしながら研究者みたいな顔になってる自分がいるわけです。

(たぶん横で見てるスタッフは「また店長がニヤついてる」と思ってるはず…笑)

捨てるはずの部位が、主役になるとき

これ、普通の加工業者さんには結構な負担なんです。

流れ作業で仕分けしてる中で「ちょっと香りのいい肝だけ残そう」とかやってられない。

でも、うちは最初から“一杯丸ごと処理”が日常だから、自然にできちゃうんですよね。

だから今回、開発を始めた「イカ醤油」には、そんな“本来捨てるパーツ”が主役で入ってます。

いわば裏方から突然センターに抜擢された子たち。

しかも「東洋美人」の酒粕まで組み合わせちゃうんだから、もう舞台がカオスです。

酒粕がまた面白い

酒粕って、ただの副産物だと思われがちだけど、発酵の相棒としては本当に優秀なんです。

乳酸菌や酵母が残ってるから、イカの内臓の消化酵素とガッチリ手を組んで、予想外の化学反応を起こす。

普通の魚醤って、あの独特な“クサみ”がどうしても出るんですよ。

ぶっちゃけて言えば、店長、一般的なイカの魚醤の味がどうしても好きになれないんです。もっと突っ込んで言うと、スルメイカやホタルイカなどにある肝のあの独特の風味が、大の苦手で、受け入れられないんですね。だから、肝で作る塩辛とかもNG。

ところが、そもそも、剣先イカには、あの独特な肝がなく(もちろん厳密には肝に相当する内臓はあるんですが)煮炊きしても、あの風味はにじみ出てこないんです。

又、酒粕を合わせることで、そんな原料由来の発酵臭が見事に中和&マスキングされて、

「ん?これ、旨味ソースじゃん」ってなる。

仕込み場でひとり味見しながら「うわ、これすごいな」と思わず独り言。

気づけば研究メモの余白に「おぉ!!!」とか書いてある。

…いや、もはやメモじゃなくて日記ですね(笑)。

醸し出す熟成した旨味の幅

当たり前なんですが、配合する部位の量やバランス・温度・期間で、味わいが変わるんですね。

ものづくりやっている人だけでなく、料理好きの方にはわかってもらえると思うけど、こういう味の化け方に出会うと、もう楽しくてしょうがないですよね。

魚醤となると塩分は強いので、その分使い方は限定されてきますが、旨味の奥行きは凄いです。今うちで使用している「海賊だし」を使ってて常に思うのは、こういう魚醤だしや旨味は、別の調味料と合わせて使うことで、旨味を強くし馴染みやすいので、日本人の嗜好にあわせた使い方としては、単体よりブレンド(補完)的使い方が最強です。

で、商品化は?

ここまで語っておいてなんですが――実は単品販売は予定していません。

そもそも、とある新商品のブレンド用としてスタートした開発なんです。

「ちょっと混ぜてみようか」と軽いノリで始めたら、どんどん深みにハマってしまって。

今や仕込み桶の前で、仮説と検証を繰り返す毎日。

気づいたら厨房がミニ研究所みたいになってました。

趣味と仕事の境界線? もうとっくに無いですね。

そのうち「イカ醤油同好会」とか作ってしまいそうな勢いです(笑)。

イカはまだまだ掘れる

結局のところ、言いたいのはこれです。

イカって、まだまだ奥が深い。

身だけじゃなく、普段は見向きもされない部位にまで、実は可能性が眠っている。

そして活イカ屋だからこそ、その可能性を“ピンポイントで拾い上げられる”。

これが面白くて仕方ない。

須佐の港町で、こんなふうにニヤニヤしながらイカと遊んでる人間がいる、

その事実だけでもちょっと面白いでしょ?

いつか「あ、これが例のイカ醤油か!」と気づいてもらえる日を、僕自身も楽しみにしています。