「今日は活イカ、ないんですね…?」

——ここ数年、この言葉を何度いただいたかわかりません。

萩・須佐といえば活イカ、梅乃葉といえば活イカ。

そんなふうに覚えてくださっているお客様が多いことは、飲食店冥利に尽きます。

でも今、私たちの前にある現実は、

「活イカがあって当たり前じゃない時代」

の到来です。

海が“例年通り”ではなくなっている

ここ数年、須佐に限らず、全国各地で近海魚の不漁や、脂の乗らない魚、漁場の変化が起きています。

ケンサキイカも、例外ではありません。

「この時期なら獲れる」「ここの海域なら安定している」

——そんな目利きや漁の勘が、当たり前に通用しなくなってきました。

海の水温、海藻の繁茂具合、餌となる小魚の動き……

どれも“読みづらい”どころか、「生態系全体の“変調””」日々感じています。

だからこそ、私たちも、

「獲れたものを出す」だけでなく、「どう味わってもらうか」まで提案できる存在にならなければ、と思うようになりました。

「活じゃなくても、うまい」が伝わった日

そんな中で、今年から本格的にご提供を始めたのが、「剣先イカの霜造り」です。

活イカがあっても、あえてこちらを選んでくださる方がいたり、

前回食べて気に入ってくださった方がリピートしてくださったり——

ちょっとずつですが、「活きていないイカのうまさ」=「剣先いかの旨さ」に気づいてくださるお客様が増えてきたことに、嬉しさを噛み締めています。

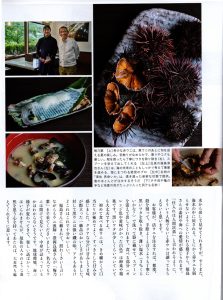

特に、「イカを塩で食べる」楽しみ。

これは、活イカだと実は伝わりにくいポイントなんです。

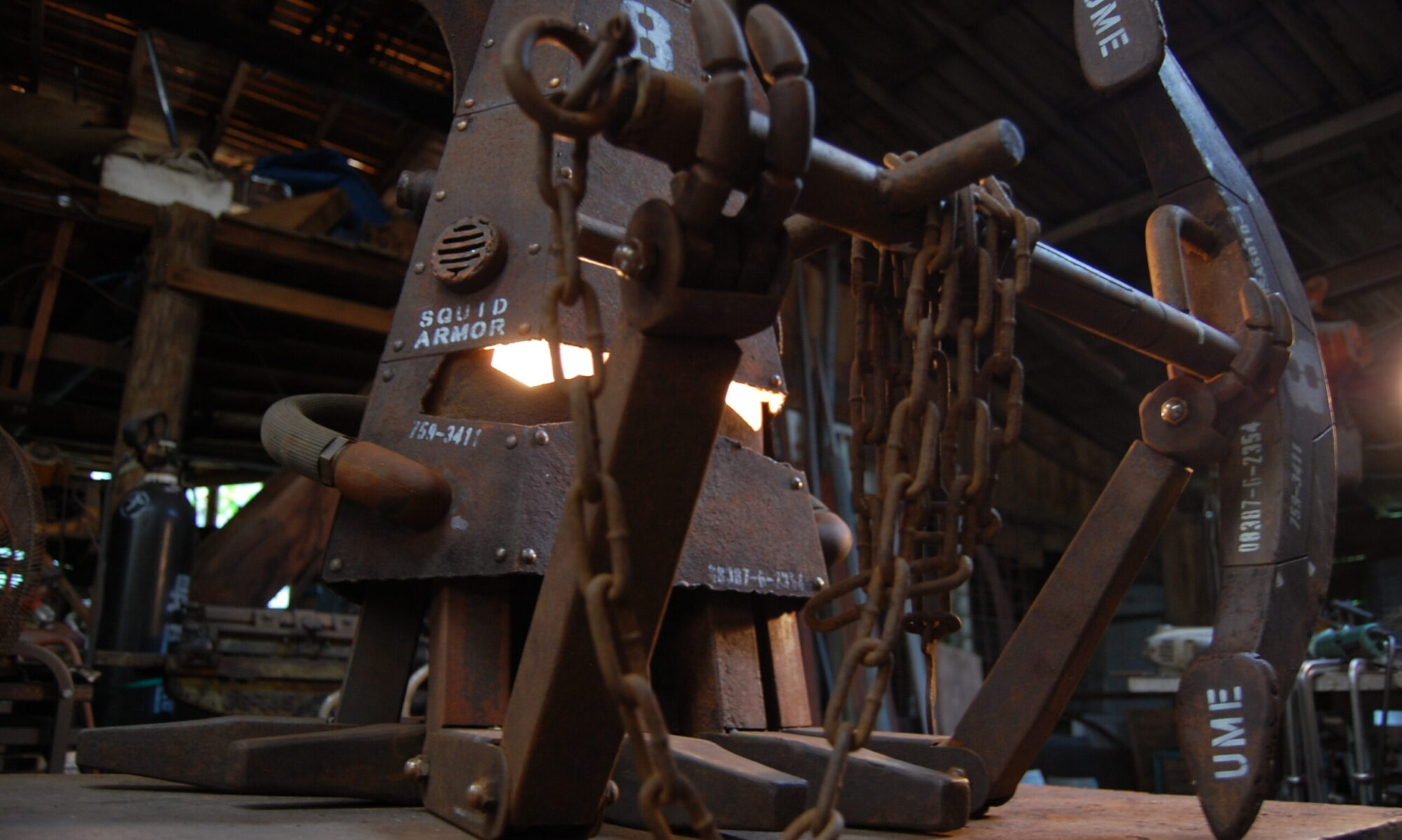

当店では、剣先イカを信頼おける仲卸や生産者から仕入れをし、細胞を壊さず特殊冷却&超低温保存し、丁寧に霜を振り(湯にくぐらす)、食味をあげる細工を施し、旨味を引き出した“霜造り”にしてご提供しています。

それを、萩近海の海水で作られた天然海塩「萩の塩」で味わっていただく——

これが、「イカって、こんなに味あるんだ」と感じていただける瞬間になるよう工夫しています。

「店長の自画自賛」から、ちょっとずつ

もうひとつ、じわじわとファンが増えているのが、

「剣先イカとノドグロのスープカレー」。

これは、梅乃葉のスパイスカレーシリーズからスピンアウトした一品で、

最初は「店長の趣味全開じゃないか」と言われたようなメニューでしたが(笑)、

最近ではリピーターの方も増え、「今日もこれが食べたくて来ました!」という声もちらほら。

これから、他の事業者さんとのコラボにも発展していく予定で、

梅乃葉の「食の外展開」の旗印になるかも?という予感もあります。

いま求められているのは、「新しい魚の楽しみ方」

「本マグロ」「境港サーモン」など、境港からの直送魚も喜んでいただいていますし、

秋以降には「紅ズワイガニ」などの旬食材も登場予定です。

その一方で、日本人は本当に、水産物へのこだわりが強い民族でもあります。

「天然じゃないと…」「脂がのってないと…」と感じる方もいる中で、

高品質でハイレベルな技術で育てられた養殖魚の新たな価値を、

私たち料理人がどう伝えていくかが、これからの勝負だと思っています。

梅乃葉として、できること

私たちは、「活イカの町」の看板に、誇りを持っています。

でも、その“活”にこだわりすぎず、「変化する海」と「変わらない美味しさ」の間に立ち続けたい。

そのために、ただ素材を出すのではなく、

調理の力と、ストーリーと、味わう体験を合わせて、

これからの食文化を、お客様と一緒に紡いでいけたらと考えています。

「今日は活イカじゃなかったけど、美味しかったよ」

そんな一言をいただけるたび、

またひとつ、未来へ進める気がしています。