ベテランボランティアから見た萩市災害ボランティアセンター

ベテランというと適切ではないかもしれませんが、

昨日、東北や近畿、九州など、近年耳にした災害現場に、 積極的にボランティアに参加している方が、

個人で、須佐にも参加され、お話する機会がありました。

当然、各地の災害ボラセンを通しての活動ですから、

事例を多くご存知です。 この度は、徳佐地域にもゆかれ、

須佐にも、わざわざ宿を取られての参加ということ。

本当に、ありがたいです。

萩市災害ボランティアセンターや萩市の災害に対する対応について、

一定の評価をされていましたが、 どうしても、皆、この規模の災害対応など初めてですから、

「ここをもう少しこうしたら・・・」

「ここにもっと力を入れたら・・・」

という意見がありました。

でしゃばることを控え、提案することを遠慮されていましたので、

私がここで、書いておきます。

以下

・手のひら返しでいいじゃないか!?

・情報の伝達は、よりアナログに近いほうが有効。

・マッチングこそキャリアや人が必要。

・ボランティア側は、行政サービスを受けに来ているわけではない。

対応できる方、現場関係者、所管部署の方、外部からでも結構です。

提案・アドバイスしてあげて下さい。

そして、増員できるならお願いします。

現場に携わっている方は、誰もが、

「やれることはやっている」

と思っています。(もちろん、いい意味で)

気づきをお互いに、言うこと、聞くことを躊躇しないで、

声をかけてあげて下さい。

・手のひら返しでいいじゃないか!?

この度の萩ボラセンでもありましたが、

雨の時の対応で、朝、今日は中止という告知。

そいう判断はもちろん、安全のためには正しいのですが、

要はその後、晴れた場合や、状況が変わった場合に、

手のひらを返したように、

「やっぱり状況が変わったので、やることにしました!」

と言ったっていいじゃないかという考え方をもっと、持つべきとのことです。

それが、平時の行政サービスでのことではなく、

状況がどう変わるかわからない災害対応・復旧現場でのことで、

「被災者のために」なることなんですから、

臆病にならず、情報発信や意思決定を消極的にしないようにすべきとのことです。

東北のとある地域ボラセンで、収束してきた現場を見て、ボラセンの閉鎖を告知した時に、

(ここのボラセンが素晴らしかったのは)

最後にニーズ調査を徹底的にもう一度したそうです。

すると、閉鎖を聞いていない被災現場から、チョット待ってくれという声がどんどん上がってきたので、

「やっぱり、続けます」と発表したそうです。

この度、須佐地区でも、水道再開にあたって、給水車の撤去が告知されましたが、

濁り水の影響で、「やっぱり給水車は配置します」という対応に変わりました。

状況が変わること、予測できないことは災害現場や、初めてのことには、つきものです。

確実で、決定したこと、事後報告だけにしておこうなど消極的にならず、

「被災者のために」

いい意味で、「手のひら返し」を肯定してはどうでしょうか?

住民も、関係者も、「対応がコロコロ変わる」と思っても、気がついて下さい。

コロコロ状況は変わるんです。(もういいと思ってたら、これもあった・・・なんてこれからもあります。)

対応だってコロコロ変えていく必要もあるんです。

今は、平時ではないんです。

・情報の伝達は、よりアナログに近いほうが有効。

これはボランティの方に対してや被災者に対してでもあり、

ボラセンのみならず、災害対策本部、又、対応に携わる全ての方に意識として持つべきことですが、

情報の伝達で、いきなりFacebookなどは、ハードルが高く、情報は伝わらないということです。

Twitterを活用する事例は結構あったそうです。

比較的、操作が楽という点では受け入れやすかったのかもしれません。

やはり、紙媒体が絶対に有効とのこと。

ボランティアの方々に、被災現場に行って、かわら版のような情報を、配ってもらう事例はあるそうです。

案件先に行き、被災者、身内、更新された内容なら、渡してあげ、

又、周囲に渡して頂くよう、お願いする。

区長さんなんかがいてくれたなら、もっと、話は早いです。

避難所には、世話している方に直接持っていけばいいし、

別の場所に避難している人には、電話をかけてあげる、

FAXするなどで対応すればいいことです。

こういうのは、災害対策本部や後方支援部署が、内容を用意し、紙を刷って用意し、ボラセンと連携すればいいことです。

かわら版、電話、直接会う、この面倒くさいけど、一番アナログに近い情報伝達こそ、

被災地にいる住民の不安を解消するものだと思います。

・マッチングこそキャリアや人が必要。

萩の場合、現状、マッチングは2名くらいでやられているよう(この方の見た印象)ですが、

もともと、こんな規模の災害対応でさえ未経験の方がやられていることです。

どうしても、マッチングに時間がかかってしまいます。

これについては、参加したボランティアの方からも多数声が上がっています。

ここに人を増やすべきということです。

追記:※現在、某市ベテランのボラセンスタッフ(社協職員)が応援にきているそうです。今後に期待!

又、もっとスムーズに進めてゆく方法で、

・ ニーズ案件を大きなボードに書いて、参加するボランティアにも、見えるようにし、参加者側から積極的に声が出るようにするという事例もあるそうです。当然、消したり書き足したり、その作業性は増えます。

・とある地域のボラセンでは、前日に、次の日の具体的ニーズ案件を情報発信していたそうです。Twitterでの発信でもいいです。事前にボランティア側が知ることで、自分にもできることがあると思ってもらえるという効果もあるそうです。(既にある程度は発信はされていますが、もっと具体的でいいのでは?)

バスで、事前申し込みしている団体には、こういう事前の情報発信と、事前のチーム編成は、車中でも可能ではないかと思いました。

チームリーダーも決めておき、最低限の活動の注意事項も、やって頂いておけば、少なからず、

来てすぐ、現地への行ってもらう対応に移れます。

(又、早く出発してもいいじゃないですか? 先日、私がいた現場にボランティアが結局来たのは、10時頃ですよ。15時には、帰るのですから、わずか5時間しかできないなんて、参加者も思っていなかったでしょう。)ただ、休憩の必要、根を詰め過ぎは熱中症にもつながるので、もちろん、注意が必要です。

東北では、避難住民の方の話の聞き手役という案件もあったそうです。現在、萩ボラセンが、どういう場所からニーズ案件を拾っているかはわかりませんが、体を使うことはできなくても、そういうことならできるという方もおられるはずです。

現在、さくっとしたニーズ案件数は、告知されていますが、もっと、具体的でいいのではないかと思います。全てのボランティアが肉体的作業と思われます。(それしか、募集しないというなら別ですが。)

現在、萩ボラセンでは、軽トラを持って来られる方を呼びかけておられることを知りましたが、そういう情報発信が外部にはないので、軽トラの提供もできるし、運転もできる、又、そんなボランティアならやれるという方もいます。

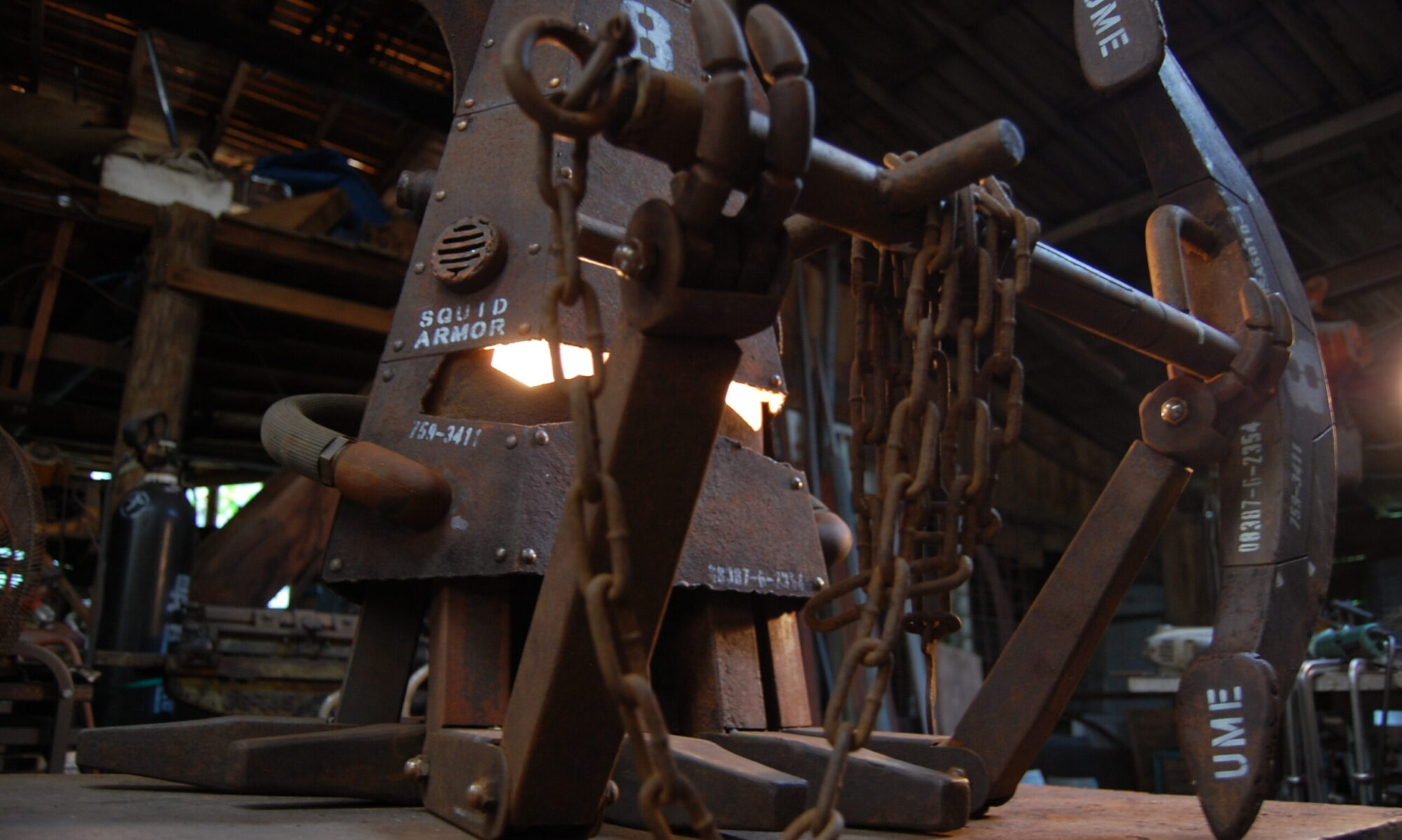

—————-facebook 弥富:児玉さんからシェア————————————-

昨日、遅ればせながら被災地にボランティアに行きましたが、行っ

て分かる事、行って被害の大きさに気付く事・・・。 須佐『梅の葉』の福島君から『軽トラ』が必要・・・

と言われ、借りていきましたが、被災地に入っている収集車はほとんどが4tトラックくらい・・・。 軽でなきゃ入れない地域(漁村の路地裏・山間部の細い道)も多々

あります。 どういうシステムか分かりませんが、ボランティアセンターに『軽

トラ』を持って行っても、多分使えないと思います。

保険や、事故等の問題があり責任を負えないので・・・。『軽トラ』運搬のシステムを市側でも作ってくれたら・・・。

細い路地は、表まで『一輪車』『リヤカー』等で運搬している状態

です。

その労力も大変です。『軽トラ』さえも入れない場所は、『農業用のトップカー』でもあ

れば・・・

と感じました。この際だから、『運搬で車が壊れたから弁償して!』とか言う人は

そんなに居ないはず。

そんな人は端から来てないと思うので・・・。

ボランティアセンターで、何かシステムを作れないのかな・・・。既に出来ていたらそれはありがたいのですが・・・。

——————————————————————–

又、ゴミの搬出を懸命に行なっている須佐の行政職員から、ボランティアのマッチングを含め、現場のニーズとのギャップに苦心されている事も聞きました。加えて、「自分たちの立場からそういうことは萩市本所などに言えない。。。」とも。(実際そんなもんなんです。)

(ここの現場でも軽トラのニーズはありました)

ニーズ案件を拾うのは基本的に、被災者からだとは思うのですが、それを手伝っている、

行政職員

地域区長さん

ボランティアの方々(現在、報告としては受け取られています)

から、気付きや、提案、ニーズをもっと、細かく拾ってもいいのではないでしょうか?

避難している方に、連絡はとっているのでしょうか?

ニーズ案件があがらなければ、ボラセンとしても動けないというのはわかるのですが、

避難している方の家は、全く片付いていないところもあります。

又、そういうことへの職員の応援(増員)をすることが、今は、もっと必要なのではと感じました。

・ボランティア側は、行政サービスを受けに来ているわけではない。

この方は、 ボランティアは、平時の行政サービスを受けに来ているわけではないので、

マッチングに時間がかかって、作業時間が少なくなても仕方がないと割り切られておりましたが、

実際、もっと、作業がしたかった。こんなことなら、直接来てみればよかったと言う方もいます。

どういう状況・対応結果であれ、そのことを、ものすごい過失・過ちとして攻め立てようと誰も思ってもいません。

その先にいる「被災者」のためにつながっているかどうかですから。

改善の余地が、まだまだあるのですから、誰かが、大きなお世話であっても、

こういう声があるよ。

こうしてみたら。

手伝おうか?

と関係者・関係部署に聞いてみて頂けませんか?

この方の提案、なにか一つでも、うまく改善されていくのなら、

とても意義ある事例の提案だと思います。

この方に、うまくいっていたボラセンの事例で、共通するのは、

若いスタッフ(職員)ががむしゃらに、下働きしている所と言われていました。

そして、その若いスタッフ(職員)を上司が信頼しているということが伺えるボラセンが、

機能的だったということです。

ネットを駆使するのもひとつの方法ですが、アナログな方法をもどんどん取り入れて、

「被災者」のために、もっと、柔軟で進化する体制。

萩市災害ボランティアセンターがもっと機能してゆくことを願います。

追記:システムを超えたこんな活動もありました。どんな感じでボラセン受付から進むのか説明もされています。

須佐 災害ボランティア参加してきました

※決して、ボラセンを通さない活動を推奨しているわけではありません。基本は、ボラセンを通して活動すべきです。

萩市災害ボランティアセンターfacebook よりシェア

(2013年8月8日(木))本日も暑いなか多くのボランティアさんに活動して頂きました!

ありがとうございます!

平日にも関わらずみなさまの力をお借りできていることに、大変感謝しております!

明日以降もみなさまの力が必要です!よろしくお願いします!それでは本日の報告です。ボランティア参加人数

個人:107人

団体 31団体 249人

計356人

活動件数:58件

終了:22件

継続:36件

残ニーズ 154件

(活動内容 家財出し・床下の泥出し・雑巾がけ・その他)

泥が乾いてきておりますので、粉塵が俟っている場所もございます。暑い中の作業ですが、マスク・ゴーグルをつけての活動をお願いします。

☆みなさまのお越しをお持ちしております☆